インプラント治療は、インプラント体を顎の骨に埋入する外科手術を伴うため、通常の歯科治療に比べるとトラブルも起きやすい治療であるといえます。その中でも、起きやすいインプラントのトラブルについてご説明いたします。

Contents

インプラントのトラブルについて

インプラント体が骨と結合しない

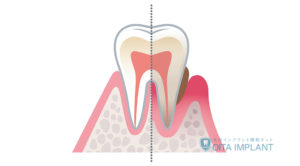

インプラント手術によってインプラント体を埋入しても、インプラント体と骨が結合しない場合があります。インプラント体が骨と強く結合することによって噛む機能が回復するのですが、結合しなければ噛むことができませんし、インプラントが脱落してしまう危険性もあります。

インプラント体と骨が結合しない原因として、インプラント体が適切に埋入されていないことが挙げられます。インプラント手術をおこなう前には、歯科用CTで撮影した3D画像をもとに、骨の幅や高さなど、顎の骨の状態の診査・診断をしっかりとおこなうことが重要です。インプラント体を適切な位置や深さなどに埋入しなければ、インプラント体がしっかりと骨と結合しない可能性があるだけでなく、インプラント体が顎の骨を貫通してしまう危険もあるのです。他にも、骨密度が低いことや、骨粗鬆症、糖尿病、歯周病菌による感染、喫煙などによっても、インプラント体と骨が結合しない場合もあります。

腫れや痛みがおさまらない

インプラント手術では、歯茎を切開してドリルで骨に穴を開けて、インプラント体を埋入するため、手術後の2~3日は抜歯と同じような痛みを感じることが多いです。中でも、骨の厚さを増やす「骨造成手術」をおこなった場合は、痛みや腫れがひどくなります。通常は、手術後に処方された痛み止めや炎症止めを服用することで痛みは軽減しますし、時間とともに痛みは治まっていきます。しかし、痛み止めの薬を飲んでも痛みが治まらなかったり、痛みや晴れが一週間以上続いている場合は、何らかのトラブルが起きている可能性が高いため、大分県の歯科医院へ相談してください。

その他の原因として、顎の骨にドリルで穴を開ける際に、適切にドリリングをおこなえていないことで、ドリルによるオーバーヒートを起こしてしまい、骨が火傷してしまった状態になってしまうことで、痛みや腫れが生じる場合や、上顎にインプラント体を埋入した際に、周囲が細菌感染を起こしてしまい、上顎の上側にある上顎洞にまで炎症を起こしてしまう「上顎洞炎」によって、腫れや痛みを生じることもあります。上顎洞炎の場合は、耳鼻咽喉科での治療が必要になることがあります。

インプラント周囲炎

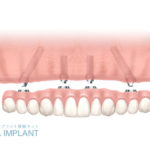

インプラントの歯周病であるインプラント周囲炎は、インプラントが失敗するトラブルの大きな原因の一つです。

治療をおこなった医院側に原因がある場合もありますが、メンテナンス不足によって歯周病菌に感染するリスクは高くなるため、患者さんご自身でおこなうセルフケアや、大分県の歯科医院での定期的なメンテナンスによって予防する必要があります。インプラントの寿命は、メンテナンス次第では半永久的に使用することも可能です。そのため、メンテナンスの徹底がとても大切なのです。また、喫煙や糖尿病などは、インプラント周囲炎のリスクを高める原因となるため注意が必要です。

インプラント治療は、従来の治療とは異なり、細菌レベルでの衛生管理が必要になるため、歯科医院での衛生管理の徹底が非常に重要となります。歯科医院によって衛生管理に違いがあるのが実状ですので、より安全な治療をおこなうためにも、衛生管理を徹底している大分県の歯科医院を選びましょう。

しびれや麻痺が生じる

インプラントの外科手術後の数日は、痛みとともに周辺にしびれや麻痺を生じることがありますが、しびれや麻痺が1週間以上続く場合や、唇をうまく動かせなかったり、水を飲む際にこぼすなどの異常が見られる場合は、神経の圧迫や損傷による感覚障害が起こっている可能性が高いです。この原因として、下歯槽神経の損傷や圧迫が挙げられます。下顎の骨の下の方には、「下顎管」という管があり、そこを下歯槽神経と下歯槽動脈、歯槽静脈が通っています。 また神経の走行も複雑で、管から飛び出して骨の中を通っていることもあります。抜歯や、インプラントの手術の際にドリルで圧迫したりすると、下歯槽神経と下歯槽動脈・静脈を傷つけてしまいます。下歯槽神経が損傷したりインプラント体によって圧迫されてしまうと、しびれや麻痺が起こる場合ことがあります。

人工歯が破損したり外れてしまう

インプラントは適切に治療をおこない、適切なメンテナンスを続けていれば、長い期間快適に使用することができます。しかし、使用しているうちに人工歯が破損したり、外れてしまうという失敗も起こっています。この原因として、噛み合わせの調整が適切でないことが挙げられます。噛み合わせが悪ければ、特定の歯に強い負担がかかってしまい、人工歯の破損などを招いてしまいます。

また、噛み合わせが悪いことは、様々なトラブルの原因となるため、正しい噛み合わせの調整をおこなうことのできる大分県の歯科医師のもとで、治療をおこなうことをお勧めいたします。

インプラントで失敗しないための歯科医院選び

歯科医師の治療症例の数が多いほど、多くの経験を積んでいるといえます。症例数だけで医師の技術力が測ることはできませんが、一つの目安にもなります。また、治療の成功実績も多く、技術力を高めるために学会や勉強会にも多く参加している医師は、常に新しい治療技術を身に付けており、医院での治療にも活かしている場合も多いです。このように、常に医療技術の向上のための努力をしている医師がいる医院を選ぶことも大切です。さらに、治療の安全性を高めるためには高度な設備や機器は欠かせません。

安全性の高い治療環境は、リスクを低減するといえます。

大分のインプラントなら新港イトセ歯科

大分のインプラントなら新港イトセ歯科