インプラント治療は、顎の骨にインプラント体を埋入する外科手術が必要となるため、十分な顎の骨の量が必要となります。しかし、骨の吸収などによって骨の量が少なくなってしまっている場合は、骨量を増やすために、骨移植や骨再生といった外科処置が必要となります。骨の量が少ない部分に骨を増やす場合に、使用する材料として一番良いものは、ご自身の骨を採取して移植する(自家骨)ですが、自家骨を使用する場合、インプラント体を埋入する部位とは別の部分の骨を採取しなければいけないので、手術の箇所が増えてしまうため、患者さんの身体的負担が大きくなってしまいます。

このことから近年では、「自家骨」の代わりに、人工の「骨補填材」を使用することで骨の厚みを増やすことが多くなっています。骨補填材を使用することによって、骨を採取する手術の必要がなくなるため、患者さんの身体的負担を軽減することが可能ですし、自家骨を使用した時と同等の治療結果を得ることが可能になるのです。

Contents

サイナスリフト法とソケットリフト法

サイナスリフト法とは、上顎の骨の再生手術の術式の一つで、頬側の歯茎を剥離して骨を取り除き、上顎洞底部を持ち上げて隙間を作り、骨移植や再生療法などで骨造成をおこなう治療法です。上顎洞底部から歯槽骨の先までの垂直的な骨の量が少なく、5mmに満たない場合におこなわれます。

ソケットリフト法とは、口腔内から上顎洞底部を持ち上げて隙間を作り、骨移植や再生療法などで骨造成をおこなう治療法です。上顎の臼歯部にインプラント治療をおこなう際に、十分な長さのインプラント体を埋入するだけの垂直的な骨の量がない場合におこないます。

近年のサイナスリフト法やソケットリフト法では、超音波医療機器「ピエゾサージェリー」を使用することにより、超音波振動によって硬組織のみを選んで切削できるようになったため、安全に骨のブロックを取り除くことが可能となりました。さらに、施術時間も今までの治療時間の15~30分に対し、約5分とかなり短縮されたため、患者さんへの負担も大幅に軽減されました。また、従来のソケットリフト法の適応対象は、一般的にインプラント体を埋入する箇所の垂直的な骨の量が5mm以上ある場合と限られていたため、垂直的な骨の量が5mm以下の場合には、サイナスリフト法の選択となっていましたが、ピエゾサージェリーを併用することで、インプラント体を埋入する箇所の垂直的な骨の量が5mm満たない場合でも適応される症例が多くなりました。

さらに骨補填材に関しても、医科で患者さんご自身から採血した血液を、「メディフュージ」という再生医療機器によって、遠心分離させてできる「CGF」(完全自己血液由来のフィブリンゲル)を使用することによって、骨補填材の量を減らすことに成功しました。人工の材料の使用量を少なくすることにより、感染のリスクを少なくできるのです。

骨誘導再生法(GBR法)

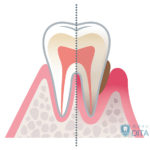

骨誘導再生法(GBR法)とは、骨幅や高さが足りない場合に「メンブレン」という骨の再生を促す特殊な膜を使用して、骨量を増やす方法です。骨の量の不足により、インプラント体が完全に骨の中に収まらないため、インプラント体の一部が骨の外側に露出してしまうことが予想される場合に対して、露出が予想される部分にメンブレンを覆い被せることによって、露出することなく骨の再生を促します。

Geistlich Bio-Oss®とは

「Geistlich Bio-Oss®」は、牛の骨を原料とした、人間の歯槽骨に類似した構造の骨補填材です。安全な牛の骨からタンパク成分を完全に除去しているため、プリオン(タンパク質から成る感染性因子)や感染菌などの心配はありません。スイスの「Geistlich Pharma AG社」により製造されており、2011年には日本での医療用材料としての安全性や有効性が、厚生労働省により認められています。サイナスリフト法、ソケットリフト法、骨誘導再生法(GBR法)の治療に多く使用されています。

PRP再生療法からCGF再生療法へ

「PRP再生療法」とは、患者さんご自身の血液(自己血)を使用した再生療法の一つで、遠心分離機にかけて血小板を濃縮したPRP(多血小板血漿)を使用します。血小板に含まれている細胞増殖因子を活用することで、骨や歯茎などの歯の周辺組織の再生や回復を早めることができます。

従来のPRP再生療法は、遠心分離機の調整のための高度な技術が必要であったため、作製に限界があり、また、遠心分離機によって抽出した多血小板血漿は、そのままでは使用できず、血小板の凝固材としてGeistlich Bio-Oss®や、人のトロンビン(タンパク質分解酵素)や、塩化カルシウムなどを添加しなければならないというデメリットもありました。

これらを改善するために、医療技術革新がおこなわれ、添加物を使用しない「CGF再生療法」(新PRP再生療法)が開発されました。これによって、PRP再生療法でデメリットであった作製の制限や、添加物などが克服されました。CGF再生療法では、遠心分離器の回転数や回転速度をコントロールすることで、添加物を使用しなくても血小板を凝固させることができるようになったことにより、PRP再生療法よりも治療の安全性と成功率が高まりました。さらに、PRP再生療法で作製したフィブリンゲルよりも長時間ゲル状態を維持できるため、インプラント治療や歯周組織の再生治療などの幅広い治療に活用できるようになりました。

大分のインプラントなら新港イトセ歯科

大分のインプラントなら新港イトセ歯科