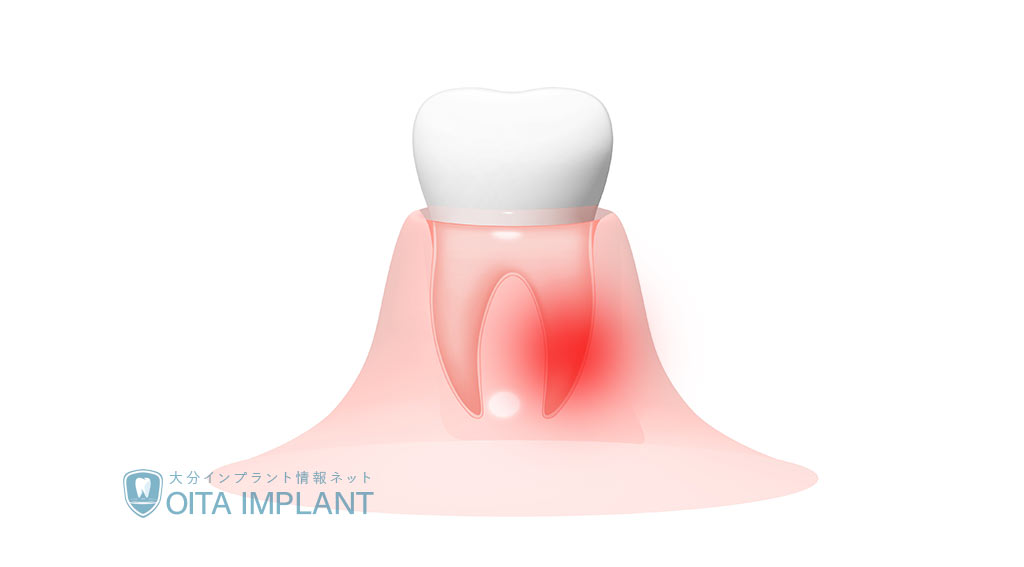

歯根膜炎とは、歯周組織を構成している歯根膜が炎症を起こしている状態をいいます。歯根膜は、噛んだ時に加わる歯への圧力を分散する、クッションのような役割を果たしており、コラーゲン線維の豊富な結合組織で「歯周靭帯」とも呼ばれています。この歯根膜が様々な要因によって炎症を起こした状態を「歯根膜炎」といい、噛むだけでも痛みを伴います。

Contents

歯根膜炎の症状

急性の歯根膜炎の場合、「歯が浮いた感じがする」、「噛んだときや歯を指で叩いたときに強い痛みを伴う」、「虫歯の根元部分の歯茎が赤みを帯びて腫れて痛む」などの症状が見られます。歯の神経が炎症を起こす「歯髄炎」に比べると、痛みは比較的弱いのですが、痛み方に変化がなく持続的に痛むのが特徴です。症状がさらに進行すると、顎の下のリンパ節が腫れて痛むようになり、頭痛や発熱を引き起こすこともあります。慢性の場合は、歯が浮いた感じや噛むと鈍い痛みを伴う程度ですが、悪い方向に進行すると、歯槽骨が溶けて破壊されることで嚢胞(膿の袋)ができたり、歯茎から膿が出てくることもあります。また、歯根に嚢胞があると、そこから細菌が血液とともに全身に運ばれてしまい、「リウマチ熱」、「急性腎炎」、「心臓弁膜症」などの疾患を引き起こす可能性もあります。これを「歯性病巣感染」といいます。

歯根膜炎の原因

虫歯の進行や根管治療後の炎症

虫歯が神経にまで進行している場合、歯根膜も感染を起こしている可能性があります。もしも、虫歯が神経まで達した場合は、神経が入っている根管を清掃・消毒し、再度根管に菌が侵入しないように詰め物で塞ぐ「根管治療」が必要になります。しかし、根管の形状は複雑で、一人ひとり異なるため清掃が困難です。また、治療の刺激によって歯根膜が炎症を起こす場合もあります。この場合、痛みは少ないのですが、歯の浮いた感じや歯茎の腫れが2~3日ほど続きます。その後、もしも痛みが治まらなかったり、しばらくしてから徐々に痛みが生じるようになったときは、再び炎症を起こしている恐れがあり、再度根管治療をしなければならない場合もあります。

歯周病

歯茎が歯垢(プラーク)に感染して、炎症を起こす疾患である歯周病が進行すると、歯槽骨や歯根膜などの歯周組織にまで炎症が広がってしまいます。歯周病がさらに進行し、重度になるにつれて歯槽骨や歯根膜が破壊されてしまうため、歯がグラグラと動揺するようになり、最終的には抜け落ちてしまいます。歯周病を予防するためにも、毎日の正しい歯磨きなどのセルフケアと、定期的な歯科医院での健診や歯のクリーニングをおこなうことが大切です。

歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合、歯や歯根に過剰な力が加わってしまうことで歯根膜に負担がかかり、歯根膜炎を引き起こしてしまう場合もあります。この場合、歯が浮く感じや噛み合わせがずれているような感覚を伴います。継続的に負担がかかり続けると、噛むと痛みを伴うようになることもあります。歯ぎしりや食いしばりは、日頃から意識しておこなわないように気を付けることが大切ですが、無意識におこなっている就寝中は、マウスガードなどを装着して歯を保護することで、負担を軽減することができます。

歯根破折

歯根にヒビが入ったり、割れてしまっている状態を「歯根破折」といいます。歯根破折は、根管治療をおこない神経を除去した歯や、歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合に起こりやすいのですが、歯根破折によって歯根膜炎を引き起こす可能性もあります。その場合、噛むたびに歯根膜が炎症を起こしてしまうので痛みを伴います。また、神経が残っている歯の場合、破折部分から細菌が侵入してしまい激痛になるケースもあります。

歯根破折の対処法は、痛みのある歯を使わず休ませることが大切になりますが、歯根破折を起こした歯は、多くの場合が抜歯の処置が必要となってしまいます。そのまま放置すると危険ですので、なるべく早急に歯科医院で治療しましょう。

外傷

急な事故や怪我などの外部からの強い衝撃によって、前歯の歯根膜に過剰な力がかかり、炎症を起こしてしまうことがあります。これは一時的な打撲のようなもので、しばらく痛みが続きますので、その間は硬いものを噛むなどの、歯に力が加わるようことは避け、安静にすることが大切です。もしも歯が安定していない場合は、歯科医院で周囲の歯を利用して固定し、経過観察をおこないます。

上顎洞炎

上顎洞とは副鼻腔の一つで、上顎の上部分の鼻の周囲の空洞です。上顎洞の粘膜が炎症を起こしてしまうと、歯根膜にまで炎症が広がるケースもあります。この場合、虫歯が神経まで広がり、歯根の先から細菌が副鼻腔に侵入することで炎症を起こしていたり、歯周病が進行して、歯周ポケットから細菌が副鼻腔に侵入して副鼻腔炎を起こしている場合があります。歯が原因である場合、抗生物質を服用しながら根管治療や歯周病の治療をおこないます。もしも、根本的な原因が歯ではなく、鼻の疾患による場合は、耳鼻咽喉科などを受診して治療をおこなう必要があります。

大分のインプラントなら新港イトセ歯科

大分のインプラントなら新港イトセ歯科